.

Tout le narratif développé par les partisans de la construction de l’autoroute A69 Toulouse Castres constitue un véritable condensé des argumentaires que déploient les promoteurs de tous les projets destructeurs du vivant et de la biodiversité. On assiste ainsi autour de ce chantier écocide et climaticide, à la même litanie sans cesse répétée partout en France, des mêmes arguments et des mêmes poncifs ressassés et rabâchés ad nauseam !

.

.

Le premier argument souvent avancé par les pro-A69 est qu’il s’agit d’un projet de plus de trente ans. A cette époque (lointaine), les enjeux environnementaux et climatiques, mais aussi sociaux, n’étaient pas aussi prégnants et importants qu’aujourd’hui. Et ces nouveaux impératifs viennent percuter de plein fouet et avec force, une idéologie d’un autre temps et de vieilles habitudes d’urbanisme et d’aménagements du territoire sur lesquelles iels s’arcboutent. Toutes sont devenues aujourd’hui anachroniques, si ce n’est dangereuses pour notre avenir à tous.

Cela montre surtout que ces élus et décideurs ne veulent pas prendre en compte les nouveaux enjeux imposés par les multiples dégradations de l’environnement et l’effondrement de la biodiversité ainsi que par le changement climatique et l’objectif de neutralité climatique (ou ‘net zéro’) en 2050.

Il n’entre pas dans notre propos ici de revenir sur ces enjeux. Dans leur lettre adressée à Emmanuel Macron début octobre 2023, 2000 scientifiques dont de nombreux co-auteurs du GIEC et membres d’institutions consultatives (Haut Conseil pour le climat et Conseil national pour la protection de la nature) ont clairement démontré l’inadaptation et l’incohérence de l’A69 sur le plan du climat et de la biodiversité.

Il faut aussi laisser les collectifs citoyens portant cette lutte (La Voie Est Libre, Extinction Rébellion, les Soulèvements de la Terre, la Confédération Paysanne, le Groupe National de Surveillance des Arbres, Une Autre Voie, France Nature Environnement, le Déroute des Routes) expliquer bien mieux que l’auteur de cette note ne saurait le faire, toutes les raisons impliquant que ce projet ne doit pas aller à son terme.

En fait, sur ce dossier comme sur tant d’autres, les décideurs politiques et économiques ignorent, ou tout du moins minimisent ou relativisent fortement, quand ils ne réduisent pas à une simple opinion, tous les faits scientifiques relatifs au réchauffement climatique et à son origine anthropique. Ce déni de la gravité des conséquences du changement climatique est particulièrement préoccupant ; et ce d’autant plus qu’il est largement partagé par une large partie de ces décideurs.

Les politiques d’adaptation et d’atténuation qui sont mises en place par les pouvoirs publics pâtissent ainsi de cette non-prise en compte de l’urgence actuelle et de l’inaction matinée de greenwashing qui prévaut. Ajoutée à cela la présentation de techno-solutions (le plus souvent encore à finaliser ou à découvrir) qui résoudront tous les problèmes, on se trouve dans une situation où les discours des décideurs politiques et économiques sont plus tournés vers le maintien d’un statu quo confortable et où leurs décisions sont prioritairement axées vers un développement économique sans fin et vers les profits à court terme d’entreprises privées ; quand elles ne le sont pas vers des « arrangements » d’ordre politique ou des objectifs purement électoralistes.

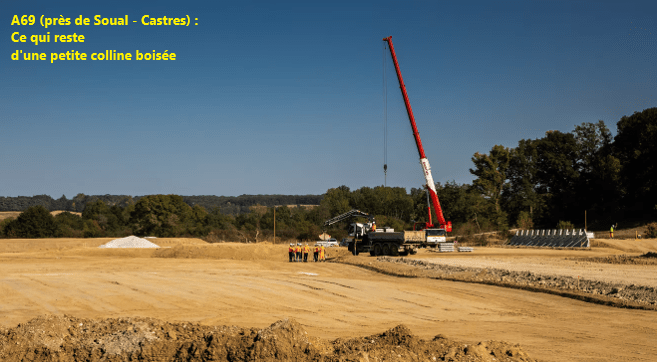

Ce déni est d’autant plus préoccupant que les décisions prises et les choix arrêtés aujourd’hui, tout comme les actions et les projets qu’ils promeuvent, engagent notre avenir. Construire l’A69, ce n’est pas seulement l’accaparement et l’artificialisation de près de 400 ha de terres agricoles, de zones humides et d’espaces naturels et/ou protégés ; ce n’est pas seulement l’abattage de milliers d’arbres, dont des centaines d’arbres centenaires ; ce n’est pas seulement la compensation carbone mise en avant par tous les pro-A69 dans la volonté de se dédouaner de la destruction du vivant. Faut-il rappeler que la communauté scientifique est particulièrement critique sur ce sujet, notamment sur la façon purement comptable d’appréhender la nature et sur les résultats incertains des mesures mises en œuvre. Tiens ! Juste une question toute simple : combien des petits arbres et des arbustes plantés en compensation d’un platane patrimonial centenaire seront-ils encore vivants dans un an ? Dans cinq ans ? Dans dix ans ? Ceci sachant que le taux de mortalité des jeunes plants d’arbres en 2022 a été de 38% !!!

Concernant l’A69 en particulier et les projets autoroutiers de façon plus générale, ce déni nous maintient dans un modèle de société dans laquelle la voiture individuelle (la ‘bagnole’ pour reprendre l’expression d’Emmanuel Macron) est le mode de mobilité privilégié alors qu’il faudrait favoriser d’autres modes de transport. Ces projets d’un maillage dense de rubans d’asphalte et de bitume sont le rêve d’un développement économique infini et de flux de marchandises venant de toujours plus loin, arrivant toujours plus vite et toujours en plus grandes quantités et qui nourrissent une surconsommation ; ils sont radicalement opposés à toute sobriété et à toute économie locale pourtant tellement souhaitables.

Cela nous ancre dans des pratiques incompatibles avec les transformations sociétales, sociales et économiques nécessaires pour atténuer, autant se faire que peut, les effets du dérèglement climatique et pour nous y adapter. Cela nous fige dans des modes de vie incompatibles avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces infrastructures construites pour durer des décennies et des décennies aggravent les risques climatiques et reviennent à repousser les indispensables transitions et adaptations qui doivent être faites dès aujourd’hui !

.

L’argument suivant assené avec véhémence et qui ne peut souffrir aucune contradiction, est que cette autoroute A69 va désenclaver le sud du Tarn. Ah, ‘désenclavement’ ! Ce mot magique dont personne n’est capable de donner une définition précise.

Sur le bassin de Castres Mazamet, il y a environ 50 000 emplois dont une part notable dans des entreprises d’envergure internationale ou nationale ? Est-ce cela un territoire enclavé ? Est-ce cela un territoire touché par « la pauvreté, l’isolement et le déclin » pour reprendre les termes de Carole Delga quand elle parle de la lutte pour le désenclavement du sud tarnais ? Castres est-elle une ville enclavée alors qu’elle arrive en tête en 2023 des ‘villes et villages où il fait bon vivre’ dans le Tarn et devance ainsi la préfecture, Albi ? Est-ce désenclaver que de remplacer une liaison routière correcte, même si sans doute améliorable, et gratuite par une autoroute parmi les plus chères de France ? Sachant que, selon les termes du contrat signé entre l’Etat et Atosca et les formules de révision des tarifs qui y sont inclues, les prix annoncés de 17€ pour les voitures et de 40€ pour les poids lourds seront revus… à la hausse ; l’aller-retour devrait être au minimum de 19,50€ dès l’ouverture ! Ce n’est pas sûr que la majorité des habitants de ce territoire aient les moyens d’utiliser cette autoroute.

Le poncif régulièrement martelé par les promoteurs de tels projets routiers ou autoroutiers est que ces infrastructures favorisent le développement économique et donc la création d’emplois. S’agissant de l’A69, le rapport définitif de l’enquête publique publié en février 2023 indique qu’Atosca n’a apporté « aucune démonstration concrète » quant à un impact économique favorable. Le constructeur de l’A69 s’est contenté d’annoncer un millier d’emplois environ mais uniquement pendant la durée des travaux.

Par ailleurs, les études liées à cette affirmation, tant en France que dans différents pays étrangers, montrent que les impacts économiques ne sont pas réellement significatifs ; dit autrement, elles montrent que la présence d’une autoroute n’est pas automatiquement génératrice d’une croissance économique ; voire qu’elle peut avoir un effet négatif du fait de l’exacerbation de la compétition entre territoires. En outre, ce développement économique intervient, quand cela est le cas, essentiellement en périphérie des villes concernées sous forme de zones commerciales et d’infrastructures logistiques.

Mais aussi, et peut-être surtout s’agissant de cette autoroute, l’A69 contribuera à accroître l’aire d’influence de Toulouse ; en « aspirant » en son cœur les activités industrielles, commerciales et marchandes, l’A69 va soutenir le développement économique de cette métropole au détriment de sa périphérie de plus en plus lointaine. Cela à un moment où la dé-métropolisation, à mettre en étroite corrélation avec une revitalisation des petites et moyennes villes et des territoires ruraux, est plus que jamais d’actualité ; et nécessaire. De ce fait, l’A69 pourrait transformer les villes de Castres et de Mazamet en banlieues (certes un peu éloignées géographiquement) de Toulouse ; elle pourrait être en définitive un facteur rendant le sud du Tarn moins dynamique tant économiquement que socialement ! L’exact contraire d’une politique renforçant l’autonomie de ce territoire pour permettre à ses habitants d’y vivre et d’y travailler. L’exact contraire de ce que les partisans de l’A69 affirment !

.

Viennent ensuite tous les arguments tournant autour de la loi et de l’Etat de droit.

Bien sûr, l’Etat de droit et rien que l’Etat de droit dans le mensonge formulé tant par Clément Beaune et le préfet du Tarn que par les élus régionaux et locaux favorables à ce projet : « ce projet […] a été décidé démocratiquement et confirmé systématiquement par le juge », affirme ainsi dans un communiqué le ministère chargé des Transports. Or, tous les recours devant les tribunaux n’ont pas été jugés. Certes, des recours suspensifs ont été jugés et rejetés mais des recours sur le fonds sont toujours en suspens.

On peut d’ailleurs à ce sujet s’interroger sur la « logique » des tribunaux administratifs qui rejettent la plupart du temps, si ce n’est quasi systématiquement, les demandes de suspension des travaux et refusent ainsi d’attendre les jugements sur le fonds qu’ils prononceront par la suite. Alors même que ceux-ci peuvent juger que ces projets sont entachés d’illégalité.

Ainsi des arrêtés préfectoraux autorisant la création de quinze méga-bassines en Nouvelle-Aquitaine annulés début octobre 2023 car jugées inadaptées face aux effets du changement climatique. Ou ce même mois, toujours en Nouvelle-Aquitaine, le rejet d’un permis d’aménager une autre méga-bassine. Et ceci, alors que dans plusieurs cas, les travaux avaient commencé.

D’autres jugements emblématiques doivent être cités. C’est le cas du contournement de Beynac dans le Périgord où la cour administrative a ordonné, en décembre 2019, l’arrêt immédiat des travaux engagés ainsi que la démolition des ouvrages déjà réalisés ; démolition qui, à ce jour, n’a toujours pas démarré malgré des astreintes importantes que devront payer, in fine, l’ensemble des contribuables du département de la Dordogne.

Plus emblématique encore : le « grand contournement ouest » de Strasbourg. Les recours déposés en septembre 2018 ont été jugés en juillet 2021 alors que cette autoroute était construite à 90%. Les arrêtés préfectoraux autorisant les travaux n’étaient pas légaux ! En novembre 2021, suite à la fourniture de nouveaux arrêtés, la Cour administrative d’appel a autorisé sa mise en service en reprenant l’un des arguments de ses promoteurs : ne pas faire ce contournement aurait des « conséquences difficilement réparables » en termes de pollution de l’air et de bruit dans l’agglomération strasbourgeoise. Mais il aurait été ‘difficile’ de juger que cette construction quasiment terminée était illégale et devait être détruite !

Très problématique aussi, le soutien indéfectible des préfets à ces projets. Préfets qui se posent en garant de l’Etat de droit mais qui n’hésitent pas à bafouer la justice en autorisant les travaux alors que tous les recours déposés n’ont pas été jugés. Voire en les facilitant en usant (mésusant ?) des pouvoirs que leur donne leur fonction.

En la demeure, le préfet du Tarn a atteint des sommets ! Juste un exemple. Dans la nuit du jeudi 31 août, juste après minuit, l’abattage de platanes d’alignement a repris après la pause imposée par la législation environnementale afin de ne pas gêner la nidification des oiseaux. Dès le mardi précédant, un important déploiement de gendarmes a été mis en place pour ‘protéger’ le chantier : deux cents gendarmes, des équipes cynophiles, des hélicoptères avec des caméras thermiques, des drones policiers. Un déploiement impressionnant… et couteux pour le contribuable ! En outre, n’hésitant pas à dévoyer la loi, le préfet a pris un arrêté prétextant une battue aux sangliers ce qui a permis à la gendarmerie de bloquer des routes et d’empêcher les manifestants et des journalistes d’accéder à proximité du chantier.

.

Ici comme partout ailleurs, le respect de la démocratie est aussi régulièrement mis en avant par des élus régionaux et locaux pro-A69, drapés dans leur écharpe tricolore et dans leur « légitimité » issue des urnes. Ils estiment que leur élection constitue une autorisation de faire ce qu’ils veulent pendant toute la durée de leur mandat.

Mais, sur ce sujet de l’A69 comme sur d’autres projets portant des atteintes graves et irréversibles à l’environnement et à la biodiversité, opposer la ‘démocratie’ aux alertes scientifiques est problématique. En les ignorant et en refusant ainsi de se projeter à moyen terme, en restant dans une vision strictement économique et souvent court-termiste, en ne prenant pas en compte les alarmes que constitue d’ores et déjà l’augmentation de la fréquence et de l’ampleur des événements climatiques extrêmes, ils empêchent l’acquisition par nos concitoyens de connaissances permettant des réflexions et des délibérations éclairées. Par leur défense de ces projets qu’ils appuient de tout leur poids grâce à leur notoriété, en opposant « la vie réelle » et la satisfaction d’une demande de consommation immédiate au fait que, pour limiter le réchauffement à 1,5 °C, nous n’avons plus que cinq ans d’émissions au rythme actuel, ils alimentent un climato-scepticisme qui constitue un frein important aux évolutions et aux changements nécessaires dans les domaines économique, social et sociétal.

.

Enfin, on ne peut pas terminer sans indiquer que, selon une enquête journalistique argumentée, les actionnaires des entreprises portant ce projet sont des très proches d’Emmanuel Macron et l’ont grandement aidé dans son accession à la présidence de la République, en particulier en soutenant activement et en finançant largement sa carrière politique.

Cela peut expliquer la crispation sur ce dossier du gouvernement et de la préfecture du Tarn et leur volonté de le mener à son terme le plus vite possible, coûte que coûte.

Cela peut aussi permettre de comprendre la violence déployée lors la manifestation ‘Ramdam sur le Macadam’ des 21 et 22 octobre près de Castres. Violence physique avec l’emploi de grenades lacrymogènes arrosant une foule pacifique dans laquelle familles et enfants étaient nombreux et noyant dans un nuage de gaz lacrymogène la ‘base arrière’ où étaient notamment installés la cantine et les espaces de soin ainsi que le camping. Violence physique avec les incendies de chaumes de paille secs déclenchés par les grenades lacrymogènes, incendies éteints par les manifestants alors que les grenades continuaient à pleuvoir. Violence ‘symbolique’ avec la charge des gendarmes juste au moment où des scientifiques tenaient une conférence sur les motifs issus de leurs savoirs pluridisciplinaires de s’apposer à la réalisation de cette autoroute. Violence de soi-disant journalistes quand, dans un journal appartenant au groupe Pierre Fabre, multinationale appuyant de tout son poids le projet de l’A69, les militantes et militants écologistes, qualifiés de « guérilleros » et de « commandos encagoulés et armés », sont comparés aux terroristes du Hamas. Violence dans la communication avec Gérald Darmanin twittant de façon mensongère, au moment où les gendarmes attaquaient, sur les « violences inouïes » à leur encontre ; information reprise sans filtre par nombre de médias. Violence encore dans la propagande, pardon, dans la communication faite par le préfet du Tarn parlant de 2500 manifestants radicalisés alors que la presse locale n’en comptait qu’environ 400.

.

.

Le Club de Rome, pour le cinquantenaire du Rapport Meadows, a publié en octobre dernier un nouveau rapport, « Earth for All », dans lequel il imagine deux scénarios.

Le premier, baptisé « trop peu, trop tard », est la poursuite de la tendance actuelle. Le second, appelé « à pas de géant », propose une série de transformations rapides et profondes mais économiquement, techniquement et politiquement réalistes.

Le premier résulte d’une diminution trop lente et insuffisante des émissions de gaz à effet de serre et de la poursuite de l’effondrement de la biodiversité. Le second est le résultat d’un changement de cap radical simultanément sur les cinq axes que sont le climat, la biodiversité, la pauvreté, les inégalités et les rapports de genre.

Dans le premier, l’humanité fonce à toute allure, droit dans le mur ! Dans le second, les changements introduits permettent de rendre la Terre habitable pour tous.

L’autoroute A69, tout comme tous ces projets destructeurs du vivant et de la biodiversité poursuivis envers et contre tout pour que rien ne change malgré l’urgence et en ignorant toutes les alertes, ressortent très clairement de ce premier scénario, « trop peu, trop tard ».

C’est pourquoi ‘ici’ (dans le sud du Tarn mais aussi partout en France métropolitaine et dans les outre-mer) ‘et maintenant’ (aujourd’hui et en phase avec le droit des générations futures à vivre dans un environnement sain comme vient de le reconnaitre le Conseil Constitutionnel), tous ces projets écocides, climaticides et injustes doivent être abandonnés !